董洁林

一个国家要彻底解决“卡脖子”难题、走出中等收入陷阱成为发达国家,需要从技术和产品模仿他国的状况中脱胎换骨,取得重大科技创新成就。

微创新和重大科技创新各有什么特点呢?

微创新指对现有技术和产品的小修小改。一项微创新重要性有限,但其数量很大,并贴近应用和生活场景,因此累积起来对社会方方面面的作用也不可小觑。如果缺少微创新,那么重大科技成就难以充分转化为满足社会各方面需求的力量。另外,微创新成就的积累也可为下一轮重大创新奠定基础。

重大科技成就生命周期很长,可以长时间地造福人类。一项重大科技成就可能触发大量微创新,由此形成新知识、新技术和产品集群,甚至可能触发社会的根本变革,使得新兴力量蓬勃涌现,重塑产业格局。如果缺少新的重大科技成就问世,上一轮重大成就的边际回报就会越来越小,经济发展终将逐渐停滞。

换句话说,技术创新可分为几个层次:

其一,对现有技术和产品进行微小改进,在产品差异化和性价比方面取得优势,即“微创新”;

其二,在现有产业框架下发明新技术,推出新产品,创造新应用领域和新市场;

其三,基于科学原理发明新技术、创造新产品甚至新产业;

其四,从最基础的能源材料层开始构建崭新的产业体系层级结构。

后面这三种都属于“重大创新”。

创新型国家的定义很多。那些能够创建多个重要产业的国家无疑是顶级的创新型国家,例如英国创建了现代纺织产业、现代钢铁、现代航海业和火车业等,德国创建了现代化工业、汽车业和医药业等,法国也参与了多个产业的创建,如现代纺织业、汽车、电力和航空产业等,美国创建了现代农业、航空业、电力产业、核能产业、现代信息业等。领头创建了单个产业的国家也很了不起,如瑞士创建了现代钟表业。还有一些国家虽然没有领头创建产业,但在多个产业发明了很多技术和产品,如瑞典、荷兰、日本、以色列等,他们也称得上创新型国家。

有一些国家和地区虽在重大科技创新成就上泛善可陈,但能跟得上世界上最先进的技术产业发展、并可进行大量微创新,那也算得上入门级创新型地区,如中国台湾和韩国。虽然每个国家都有某种程度的微创新,但如果微创新技术难度不高,就不应该被称为创新型国家了。

在笔者的前文《“卡脖子难题”:历史轨迹及破解》中,提出了现代技术产业体系的层级结构。在现有体系中,发明新产品仍然可能,这与产业链中的其他部分密切相连。创建新产业有两个路径:其一是跟随底层技术(能源、材料)的变换去颠覆旧体系、建立新体系;其二是基于新科学发明新产品、创造新产业。新技术体系和新产业的创建者,成为该体系领导者的可能性较大。下面将分别简述这两个路径。

技术产业体系的颠覆和创新

18世纪,人类开始了从使用草木能源向化石能源的转变,接下来造成了几场工业革命,导致人类工作和生活发生极大变化,农耕时代的技术体系纷纷被颠覆,现代工业体系诞生,奠定了今天各国的产业格局。

由于化石能源的有限性、环保和全球变暖的压力,以及化石能源材料导致的地缘政治等多种力量的推动,一场史诗级的从化石能源转向可持续新能源的运动正在进行之中,这必将导致新的工业革命,从而形成新的人类秩序。

从能源材料这个最基础的层次变迁入手,重建一套新技术体系、铺垫崭新产业赛道是可遇而不可求的机会,可以让那些错过了上一轮工业革命的国家有机会形成技术高地。

中国是一个石油天然气贫乏的国家,向新能源转型不仅可以减少对他国能源的依赖,也可参与很多新产业的创建。新能源、新材料产业本身就是巨大的产业,另外,化石能源时代发明的很多机器也需要被与时俱进地重新发明,汽车产业就正在经历产业颠覆和重构的过程。

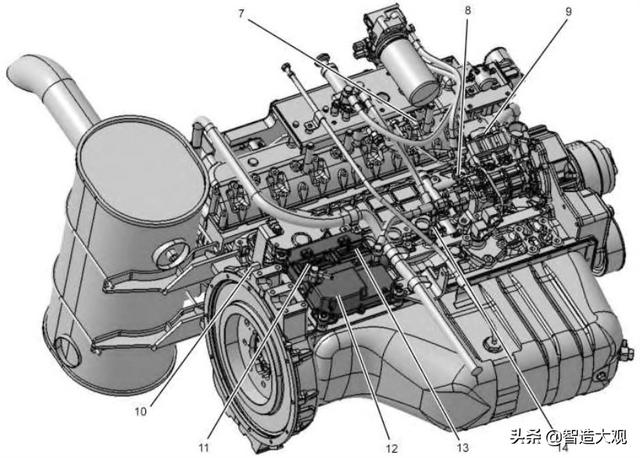

十九世纪末期,出现了三种竞争的动力车技术:蒸汽驱动、电驱动和汽油/柴油驱动。蒸汽机汽车开发得最早,有先发优势;电动车的优点是部件少、制造简单、污染较小、无噪音,局限在于电池的续航能力很差;而燃油汽车的整体技术(特别是行驶速度和续航能力)则进步最快,这是它一百多年前在竞争中胜出的理由。

目前,电动车呈现出强势回归的趋势。过去几十年,锂电池等关键技术显著进步,让电动车续航能力和速度都得到很大改善。特斯拉、比亚迪等企业以汽车电池为突破口切入市场,人工智能驾驶技术也是他们的关键攻关领域。氢能源和乙醇也成为可选择的交通动力源,目前燃油汽车产业格局受到多种技术的挑战。

中国于四十多年前“改革开放”开始后才大举进入汽车制造业,早期试图以“市场换技术”嵌入成熟的燃油车世界产业链,但几十年的努力效果并不好。现在中国可以组装燃油汽车,也可以生产一些基本零部件,但在整机性能、高级材料和关键零部件方面,至今也未能把握核心技术。另外,中国是一个缺少石油的国家,进口石油资金压力大,加上环保方面的压力,推动新能源车的理由很多。

目前,中国政府支持新能源车和自动驾驶的政策力度很大,除了大力鼓励企业投入设备和零部件研发,也在应用环境方面提供灵活政策,如批准自动驾驶车在有限条件下投入实地运行,开辟电动车、自动驾驶车专用道,以降低自动驾驶难度,同时广泛建设车辆充电网络以方便使用者。目前,中国市场出售的电动车数量世界第一。虽然中国新能源企业核心技术领先的亮点还不多,但能够与该行业的世界先进企业并驾齐驱推动这个行业的进步,也就在这个新赛道上占有了重要一席。该产业的未来赢家与燃油汽车时代可能完全不一样。

从科学走向产业和市场

基于科学原理发明新产品甚至创建新产业是近几百年出现的现象,这是非常激动人心的人类活动新篇章。18世纪启动工业革命的蒸汽机,其基本原理是力学和热力学。19世纪,电磁学出现了,人们基于此构建了庞大的电力体系和电子信息产业。

半导体产业是一个20世纪下半叶崛起的新产业,其科学基础除了电磁学,还有20世纪初横空出世的量子力学及基于此的能带理论。1947年,贝尔实验室的三位科学家约翰·巴丁(JohnBardeen)、沃尔特·布拉顿(WalterBrat-tain)和威廉·肖克利(WilliamShockley)发表了有关半导体三极管理论文章,他们因此于1956年获诺贝尔物理学奖。他们还先后发明了几个版本的晶体三级管,由此启动了半导体革命。

肖克利于1956年辞去贝尔实验室的工作来到硅谷,创办了自己的公司,多位来自世界各地的青年才俊成为他的追随者。由于肖克利太过自负,八位主要员工于1957年集体“叛逃”,创立了自己的公司。

半导体晶体管的诺奖光环极大地激发了世界各地科学家和工程师们投入此项研究的激情,使得半导体领域科研繁荣、各种晶体管设计层出不穷,其中最为重要的发明是集成电路,是由仙童半导体和因特尔创始人之一的诺伊斯(RobertNoyce,“八叛徒”之一)和一位美国德州仪器的工程师于1959年同时期发明的。半导体领域从科学到产业基本成型约花了20来年,就如此重大的一项科技成果市场化,这是非常快的记录了。

概括来说,从科学走向产业和市场一般会经过这么几个阶段:

一,科学探索:发现新现象和新原理;

二,源头技术开发:基于科学原理和现象从事的技术发明,奠定一类高科技产品的核心技术;

三,产品概念验证:基于核心技术发明出产品原型,不断迭代改善逼近市场需求,与此同时开发出辅助技术族群、增加产品功能,确立有真实市场需求的领先产品;

四,产品开发完善:解决产品规格、可靠性、寿命、良率、成本等问题,以满足真实客户的需求,并超越竞争产品;

五,产业化:解决生产线构建和优化、及产能建设,进一步降低产品成本、提升性价比,规模投放市场。

这几个阶段的执行主体、创新产出和投资者都非常不同。第一和第二阶段大都由大学和科研机构来做,主要创新产出为论文和专利,主要由政府资助。部分大企业也会投入第一和第二阶段的研发,如美国的AT&T和IBM等公司。

第四和第五阶段大都由高科技创业者和企业来做,创新产出有部分专利,最主要目的是追求产品的商业化成功。投资者往往是风险投资基金和战略投资者。中国各级政府也推出了创新引导基金投入这两个阶段的企业。

从科学到产业问题最大的是第三阶段:产品概念验证。这个发明产品原型寻求市场反馈阶段可能会持续很长时间,需要反复基于市场反馈修改产品原型,也需要补充技术发明或从其他渠道寻求相关技术以完善产品。该过程资金需求量较大,时间可能拖得很长,失败率非常高,即所谓“死亡谷”。能够穿越死亡谷走向产业成功的科学和源头技术非常少,绝大部分技术最后都找不到商用应用。

由于科学到产业的过程很长,而人的精力和工作寿命都有限,况且每个阶段的领导者所需要的视野和技能很不一样,因此由发现相关科学和发明源头技术的科学家带领穿越死亡谷、成功走向产业化的案例罕见,美国科学家创业成功率仅3%,这还包括从第四和第五阶段切入创业的科学家。因此,把从科学走向产业的全部重担都压在科学家身上是不明智的。

成为创新型国家的几点建议

目前中国在中低端产业日趋完备并实现了很多微创新,然而,对世界最先进产业的把握仍然欠缺。在重大创新层次,过去几百年中国错过了现代产业的创建,发明的独特技术和产品也很少。但最近二十来年,中国进入咆哮的创新时代,企业家们在新能源开发及应用、互联网服务等领域的微创新表现靓丽。而在从科学出发创造新产品和新产业方面,中国真正有市场价值的成就仍然泛善可陈。目前万众瞩目的量子技术产业,也还处在早期,泡沫多于干货。这些现象显示,中国已站在创新型国家群体的门口了。

这里提出几条建议供探讨:

长期投入和奋斗:从事科技产品乃至新产业的原创,所需的时间、资金与产品模仿不在一个数量级,风险也高很多,从政府到民间心态上都需要做大调整。

值得一提的是,目前高科技创新创业领域出现了“高科技流游牧人”现象,即创业者在某地获得一些政策和资源支持,消耗完毕后便“游牧”到其他愿意提供资源的地方重起炉灶。其原因首先是各方面都低估了高科技产品开发和走入市场的难度,低估了所需资金;其二,无论是政府还是其他投资者,都期待着快速成功,三、五年就是耐心的上限了,否则这些创业者在此地很难再拿到资源,他们只得“游牧”到其他地方。如果一个地方有足够的耐心支持创业者成长,他们就不必游牧了,这会增加他们的成功率,减少浪费。

人才政策:目前的科技创新人才政策格外向高学历、有学术“帽子”的科学家倾斜。然而,科学家往往只擅长科学研究或发明基础性技术,而创业者、企业家和工程师才是进行科技产品开发并把它推向市场的主力。但优秀的创业者和企业家出身并无明显标志,也不是学位越高越好,目前的各种人才帽子在衡量创业者和企业家的水平时,几乎完全无效。美国的高科技企业学历不高的成功创业者很多,如乔布斯、盖茨等;中国华为的创始人任正非先生也并非高学历科技人才。因此人才政策需要做显著修改,兼顾科研人才和创新、创业和产业化人才。

另外,高科技企业需要大量科学知识深厚和研发能力强的高学历员工,而中国科技企业中这种员工太少了,特别是民企,这与美国科技企业名校博士云集的状况完全不一样。如何改善这种状况值得好好研究,有效地激励高学历科技人员去企业全职工作是企业获得科技创新能力的前提条件。

举国体制和政策节奏:中国擅长举国体制,在技术追赶这条路上依此办成了很多大事,比如“两弹一星”。对这种军工类项目,所有国家都采用举国之力。而针对民用产业,使用举国体制得非常慎重。

如果是追赶现有先进产业,这么大体量的国家以举国体制参与全球竞争很容易让他国企业警惕,随之也会游说本国政府联合其他国家以政治力量反击。

如果是开发新产品和新产业,一方面举国体制在选择项目方面大概率不如市场,政府选定的赢家未必有竞争力,容易被他国的市场力量打败;另一方面政府决定给哪些人和企业资源,既不公平,也不利于鼓励科技创新百花齐放、彼此竞争,从而让最优秀的技术和产品胜出。目前中国在各技术产业都是国家力量太强大了,民间力量参与度太低。国有企业既非最高效的创新载体,也很难走进发达国家的市场,最后只能在自己的地盘靠特殊地位垄断市场。

我在前文《“卡脖子难题”:历史轨迹及破解》中指出,“卡脖子难题”出现的根本原因是国与国之间的信任出了问题,解决该难题主要得依靠政治智慧和操作。对于技术产业的官方和民间从业者来说,如果着眼于人类的重大问题和共同挑战,着手于市场的痛点和需求去创新,创新者在解决这些问题、获取应得回报的同时,逐渐扩散技术为人类做出贡献,而不是太过急切地争夺人家手里的东西,这就不仅可获得对手更多尊重,也可形成互惠互利、并彼此牵制的局面。

从化石能源转向可持续新能源的过程将重构很多产业,这是个千载难逢的巨大机会,中国在有些技术产业领域(如太阳能、风能发电)已经走在世界前列了,取代化石材料所需的科技创新更是天地广阔,从科学进入,从头发明新技术和新产品、创建新产业甚至可以让先发者一骑绝尘。相比之下,芯片等目前让很多人焦虑愤怒的“卡脖子难题”算不上大事,中国迟早会赶上世界前沿,不值得使用举国之力,更不值得因此与他国对抗。大国博弈是一个无尽的过程,只要沿着正确方向足够努力,定会在一些技术领域取得制高点。

这几十年的全球化过程让包括中国在内的很多国家受益,开放和国际合作值得坚持,巨大的世界市场、聪明的资金、挑剔而高要求的客户、乃至强大的竞争对手都是无尽的创新动力和灵感来源。今天中国作为世界坐二望一的巨大经济体,就发达国家要求对等开放、遵守承诺和规则等诉求应该理性对待,加入WTO早期所享受的单向优惠条件一去不复返了。

(作者为联科熙和碳中和产业战略研究院研究员、清华大学中国科技政策研究中心兼职研究员。本文部分内容来自作者的著作《人类科技创新简史:欲望的力量》)