影视剧《走向共和》剧照

历史时有奇谲之事。以一时人物地脉来论,十九世纪后五十年,广州为坐标,南北上下各数十公里,如此窄短的地带,竟次第出现了三位耸动全华以至将她彻底改变了的人物。

一位乃康有为氏,世称“康南海”。所谓“南海”,便即大清广州府南海县,其地紧邻广州城西南角。秦代已以南海为名,后或郡或县。降至当代,1992年由县改市,又十年撤市改区,便是今之佛山市南海区。这康有为,乃南海县丹灶苏村人,光绪二十一年1895在京师发动“公车上书”,旋受德宗信用着手戊戌变法,百日而败,入民国以保皇党领袖立足政治,直至谢世。

康有为

又一位姓孙讳文、号逸仙,后来化名“中山樵”。不料这化名流传更广,久之世人鲜称本名,都习惯叫他“孙中山”。孙文的出生地翠亨村,在今中山市,原名香山县。康有为以地望称“康南海”,孙文反令故乡因之以名,足见地位崇隆更胜一筹。至于原因,那是妇孺皆知——他乃中华民国的创立者,被尊“国父”。

孙中山

遥想当日,上世纪头二十年主中国沉浮的革命党、保皇党也称孙党、康党两大政治势力,其首屈一指的巨擘,居然来自相距仅数十公里的蕞尔之地,岂不让人称奇?

这且不说,还有一位天字号人物,也与康、孙是近邻。

今广州市花都区新华街建有广州北站,来广州的旅客可能在此下车抑或经停其处,但人们未必知道,所履之地曾经出过一位地动山摇的人物。溯之1993年以前,此地尚名花县,建置三百余年以来,多半时间仅堪以平淡形容,不想清朝道咸之间,平空降下一位泰坦巨灵。那情形与《水浒传》楔子所写,恍若重现:

只见穴内刮剌剌一声响亮,那响非同小可。响亮过处,只见一道黑气,从穴里滚将起来,掀塌了半个殿角。那道黑气,直冲到半天里,空中散作百十道金光,望四面八方去了。

另一段则道:

此殿内镇锁着三十六员天罡星,七十二座地煞星,共是一百单八个魔君在里面,上立石碣,凿着龙章凤篆姓名,镇住在此,若还放他出世,必恼下方生灵。

六百年前施耐庵先生述此“魔王下界”故事,说石碣背面刻着“四个真书大字”:遇洪而开。巧的是,眼下我们所叙,恰也与一个“洪”字相关。

却说花都区西北方,有地名曰官禄布。“布”,本应为“㘵”,一个偏僻之字,即收字颇全的《康熙字典》亦不见,但广东一带地名颇常用,康熙《花县志》就载有鹤栖、大东、小村、八坜等名。缘音推之,或与“堡”形异而音义相同。“堡”的读音,有的地方念如“补”,有的地方念如“铺”,意皆筑有围墙之村镇。起初,自然为抵御兵匪之扰而设,后来转而只是寻常村落。官禄又有写作“官禄埗”的,“埗”乃“埠”的异体字,指码头或者有码头之城镇,而官禄也确实紧邻一条小河,故而“㘵”亦有可能通“埠”。究竟如何,留给小学家们去考释罢。

当年,官禄㘵居民约四百,住有洪、凌、冯、温诸姓,而洪为大族,照洪仁玕1852年在香港对瑞典传教士韩山文之所亲述:“大多数为洪姓族人。”族中有洪镜扬一房,此人膝下三子二女,其中那小儿子,乳名“火秀”,长大后按宗谱伦辈得名“仁坤”,但后来他却自作主张,替自己取了一个新的名字:秀全。洪火秀抑或洪仁坤易名洪秀全之日,便是一场大狂涛起于青之末的时刻。

洪秀全塑像

他不是别人,正是亲自创立太平天国也亲手毁了它,并令至少二千万人在不到十五年时间里或战或饿而死的那个人。此时放眼再看,自北而南,以官禄㘵为起点,次而南海丹灶苏村,次而香山翠亨村,这上下百公里、三点一线排开的三座广东小村庄,于五十年之间,先后触发了中国近代史最重要的三大机棙。所谓历史风云际会,大抵没有比这更加诡巧的例子。

依其族谱,官禄洪氏之祖乃是洪皓。洪皓,进士出身,身历两宋,《宋史》有传,曾衔高宗之命为“大金通问使”前往议和。对我们今人,洪皓之子洪迈显然更加有名,他就是《容斋随笔》的那位作者。此书为史学掌故考据名作,据说是毛泽东长年喜读之书。这支洪氏随宋室南渡,最终落足广东——始居潮州,后迁嘉应州,康熙间再迁花县。

现之官禄布,建有洪秀全故居,颇具规模。院落外广场矗立现代化之纪念馆一座,以及洪秀全按剑直立塑像一尊。院内则园林化,古木摩天、绿草如茵,祠堂、古井、水塘、宅屋俱全。但说是“故居”,与原貌究竟有何关系,大概成疑。单单那几排宅屋,虽墙体以土坯砖砌就、努力营其“旧状”,混凝土的房基却幽然露出了马脚。尤其那片水塘,水面开阔,清波荡漾,秀色宜人,似乎最为失真。依洪仁玕所述,真实的官禄应是这样:

村之前面只得房屋六间,其后则有房屋两排,中隔小巷。在第三排之西边则为洪秀全父母所居之小宅也。在村中房屋之前有小塘,满贮泥水。全村之污水粪溺被雨水冲动均流入此处,而成为全村灌溉禾田之肥料池。但秽气四播,凡不熟习中国农村经济者均不能堪也。在村之左边,靠水塘之旁,有一书塾,此为村童上学念书,预备科举考试之处。

洪镜扬家境平平,不甚穷,然亦难称富足。这从洪火秀幼年能够入塾读书、十六岁却又辍学,务农事以助家用,而大概推知。也许整个村子普遍来讲并无特别优越的人家,故洪镜扬家境平平,仍在族中享有地位,充当族内纷争的裁决者,若须与外族交涉,亦由他代表出面。在旧时乡村社会,此类角色通常由望族承担。

洪火秀生于嘉庆十八年十二月初十日(1814年1月1日)。到他出生时,花县诞生也才不过一百三十年。这是个新县,不见诸过去版图,康熙二十一年始有地方官员动议,二十三年得到来粤主持科考的某京官响应,奏以特疏,遂于二十四年降谕旨:

二十五年(1686)析南海、番禺二县地,创立花邑。

花县一半疆域原属南海,以是观之,洪秀全与康有为倒有半个同乡之谊。为何一再行创建花县之议?原来,这片区域旧时与番禺、清远、从化、南海、三水、英德数县接壤,地缘复杂,兼以山深谷窈,历称“三不治之地”。远的不说,单论前明弘治年间迄今,久有匪寇啸聚,谭观福、唐亚六、钟国让、钟国相、苏凤宇、练复宁、吴万雄等辈先后为乱,旋灭旋起,“百十年来议剿无功,议抚无效,民靡有宁宇焉”。正因此,康熙十二年,番禺县令王之麟于剿匪途中,仰见群峰,瞬间省悟:“惟有设邑建城,可握喉吭。”此见渐成共识,经反复奏请,终使花县诞生。

这个新县,其境东西横一百二十九里,南北纵一百零一里,距北京四千八百六十五里。康熙二十五年当时,田地山塘总面积二千六百四十八顷,其中由南海县割拨而来约一千一百二十一顷,由番禺县割拨而来约一千五百二十七顷;治下居民,男丁七千七百四十三人,妇女六千七百七十五口,总人口不足万五;阖县人丁、田土、岁派及各项杂费所纳,一年“通共银一万零五百一十二两二钱一分九厘六毫六丝二忽”。无论从人口、田亩和赋税看,均属小县、穷县。又,康熙《花县志》载其四境村落凡一百九十一座,内中却未见官禄㘵之名,似乎是以后形成的新村庄。关于民风,县志说:“花邑割自南、番,其间肥硗殊地,秀顽异民;招徕之众,服习未驯。”人民因生活状况不同,面目迥然,“大都食租衣税者,犹可为善”,“若佃耕之甿,积惰而餮,牛种灰粪悉贷于豪黠,比及收获,折算殆尽,已复称贷,力诎负重,罄室以逃,由素无余蓄故轻去其乡也。”平时,民间纠纷不断,易于相仇,“如女适于人,一闻溘忽(突然死亡),动称非命,率族抄抢,甚则听唆嚣讼;又或男殁媳寡,不为存恤,弃之外家。”对此,地方官所设想的对策是:“以人材为本,所责于士者綦(通‘极’)重”,“肃风教者在乎权,砥颓俗者贵乎学。”到了洪秀全这儿,可谓明验其说破产,因为这位有清一代最大的“反贼”,即便尚未跻身“士”阶层,却实实在在是自幼于寒窗下苦读圣贤书的学子。

洪火秀七岁入学,一点没耽搁,且迄乎十六之龄,基本只管念书。此甚足表示乃父于他所寄的厚望。在他上面,仁发、仁达两位兄长,无一人知书,悉目不识丁,从父耕田为业。这自然反映着家庭经济能力:“秀全之两兄助父耕田,又种些少瓜菜,全家食粮由此供给。其家经济不裕,只得耕牛一二头,另养猪狗鸡等。”洪家拥有田亩具体数目不详,据“耕牛一二头”来看,当属有限。村民回忆,“比贫农好一点,和现在比,大约属中农水平。”以此家底又兼仰食者众多,而要坚持不懈供一人读书,诚非易事,这也看得出洪镜扬对于幼子钟爱独加。

照洪仁玕的说法,那是因为洪火秀聪颖过人。开蒙以后,“五六年间,即能熟诵四书、五经、孝经,及古文多篇,其后更自读中国历史及奇异书籍,均能一目了然”。老父为之心花怒放,甚感自豪,“每与人谈话,最喜谈及幼子之聪颖可爱。每闻人称赞秀全,辄眉飞色舞。凡有说及其幼子一句好话者,即足令此老邀请其人回家饮茶或食饭而继续细谈此老所爱谈之题目矣。”

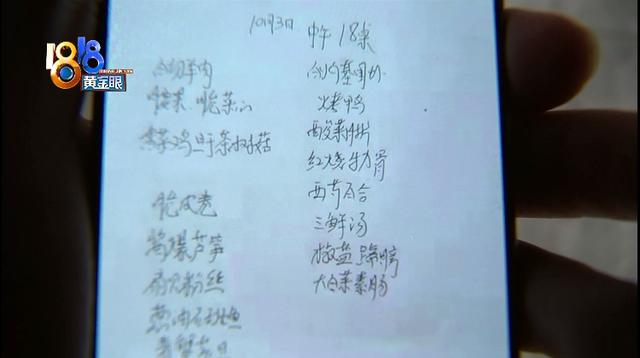

洪仁玕所谓饱学之誉,或有虚夸;洪镜扬逢人矜耀却尽出肺腑无疑。当然,这种矜耀既发乎父爱常情,亦源出于文化程度不高、三个儿子有两个是文盲的家庭眼光。七八百年沧海桑田,洪皓洪迈之苗裔,早已不是书香门第。洪秀全腹笥如何,我们虽不以其童子试屡不中为衡镜——科举埋没人才,是众所周知的——但他所撰诗文尚存,我们径可读而鉴之,包括他的手迹也在,睹之似难称工,此或可考鉴他在为学上的功底及态度。

但无疑地,洪火秀若能成长为一个知书达礼之人,不单洪镜扬待望已甚,对于官禄整个洪氏宗族也都有其特殊意义。他学业及前途的有成,似乎已被视为全村的共同财富。十六岁那年,当家中不堪重负,导致他短暂地中断书斋生涯、“助理家中农事,或到山野放牛”时,竟引起了全村的不安。“其族人及友人均以其文学长才,埋没于粗工之中为大可惜”,大家商议共凑资费,“聘其任本村之塾师,由是复得机会静中自行继续研究文学而且修养其人格”。且不说当事人,即我辈作为读者,读此亦不能不感到任重难荷。洪火秀终于不必作为农夫,整日蹚在泥水中,于田间饱受烈日的炙灼,这固可谓命运之神的眷顾,然而同时又意味着精神上何等沉重的压力!这一点,当其日后在府试考场屡试屡败、屡败屡试,以致活生生触发了“范进中举”式癫狂时,我们将能感受得格外清楚。

本文选自李洁非《天国之痒》,人民文学出版社

著名作家李洁非

李洁非,生于安徽合肥。毕业于复旦大学中文系,先后在新华社、中国艺术研究院、中国社会科学院供职。主要著作有“明史书系”《龙床:明六帝纪》《黑洞:弘光纪事》《野哭:弘光列传》,“典型三部曲”《典型文坛》《典型文案》《典型年度》及《解读延安》《文学史微观察》。

本书的写作基于迄今国内外太平天国研究成果,力避其中某些局限或偏颇,探析历史本来样貌,撷集上谕、奏折、情报、个人回忆录、亲历见闻等等,多层次多角度地呈现太平天国的兴衰,进而深入发掘时代精神和历史流变走向。作者李洁非见微知著,尤擅于对历史情境和历史人物进行鞭辟入里、精彩纷呈的解读。本书将太平天国事件牢牢置于鸦片战争的背景之下,辨识其所预示的新与异,楬橥其所承载、演绎的“千年变局”主题,有力凸现了太平天国之于近代中国种种承前启后的历史意味。